褙子

相關商品

褙子源流

名稱由來

褙子始於隋朝,一說褙子寓意人行走之時背應挺直,以扶正人的脊背和身體;另相傳褙子原為婢妾的服裝,因婢妾常侍立於女主人背後,而得名。

形制由來

褙子在北宋中晚期是男女皆服、上下同服的一種新式服裝。從諸多史籍記載中可以推斷,褙子是由前期的半臂和中單兩種形式融合發展而來的。半臂,是一種衣袖長度至肘的服裝,與現在的短袖或蝙蝠袖十分類似,其形制為合領、對襟。這種橘色半袖小衫即為半臂,穿時罩於衫外,胸前結帶。這種服飾興起於隋朝,源自晉「半袖」。唐初文官便穿着這種服飾,「以別文武。」

晚唐宋初時期,因多數服飾的衣袖開始變得越來越寬,再套半臂十分不便,故其使用範圍逐漸縮小,褙子便開始出現了。

褙子特點

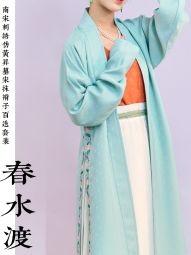

褙子有直領對襟、斜領交襟、盤領交襟等樣式,以直領對襟式最常見。窄衣修身、錦飾作緣,腰身為直線形,兩側腋下開衩,袖子有寬窄、短長之分,衣長有半身、及膝、過膝、至足幾種,下擺窄長,腋下開高衩,即衣服前後襟不縫合,腋下或背後垂有帶子,但並不系扎。

適用身份和場合

宋代男子上至帝王將相、下至商賈儀衛都穿褙子,但只能作為日常燕居的便服或當作中單穿在禮服之內。褙子在腋下及背後綴有帶子,但並不繫結,只起到垂墜飄曳的裝飾作用,主要為了仿古中單交帶的形式,有「好古存舊」之意。北宋的男款褙子類似深衣制的穿着方式,是一種衣袖長度至肘的服裝,其形制分為斜領交襟和盤領交襟二式,缺髖,穿時罩於衫外,腰間要用布帛勒住,更像是「半臂」的交領缺髖衫,通常為日常的便服。

女款褙子的具體形制為直領對襟,直裾樣式,長袖長衣身,對襟處不加扣系、不施紐,腋下開長衩,前後片不縫合,腋下或後背垂有帶子,但不繫結,使其自然下垂。袖子有寬窄之分,衣長有及膝、膝上、過膝之別。衣的下擺十分窄細,不同於以往的衫、袍,褙子的兩側開高衩,行走時隨身飄動,任其露出裡衣。在門襟、袖口等處均有花紋鑲邊,領口及前襟處繪製的花邊被稱為「領抹」,宋朝市場上能買到現成的領抹,尤其把春桃、夏荷、秋菊、冬梅等一些四季花朵圖案拼成「一年景」紋樣的領抹最具特色。

宋代女子的服飾是清新典雅的風格,服裝以窄瘦、修長、清奇為美,上至皇后,下至奴婢侍從、優伶樂人都穿褙子(如圖5),女性一般把褙子當作常服(公服)及次於大禮服的常禮服來穿。因為褙子的形制偏窄小,所以貴族婦女多將褙子穿在大袖衫內,普通婦女多將褙子當做罩衣穿着在外,穿着時褙子的下擺隨身飄動,露出裡衣,稱為「不制衿」。

朝代差異

宋朝褙子直領對襟,兩腋開叉,衣裾短者及腰,長者過膝。宋朝女性多以褙子內着抹胸為搭配。

明朝褙子有寬袖褙子、窄袖褙子兩種。明朝褙子通常是士庶女子的禮服,款式以直領對襟為主,前襟不用紐襻(可帶繫結)。

相關文物

參考資料

- 宋代的「爆款」服飾. 董心慧